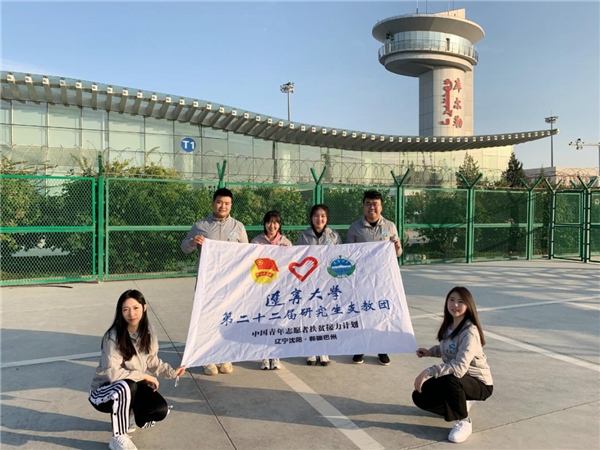

辽宁大学:在22岁遇见第22届研究生支教团

自中国青年志愿者接力扶贫计划·研究生支教团组织实施22届以来,辽宁大学已派出139名硕士研究生分15批次接力奔赴新疆开展支教服务,百余名辽大学子累计在新疆三地六校留下助力脱贫攻坚和建设祖国西部的最美青春足迹。

22岁与22届,遇见美好

14年间3700公里的时空穿越,从辽宁沈阳到新疆巴州的接力扶贫支教仍在继续,辽宁大学这些青年在22岁的青葱岁月遇见了第22届研究生支教团……

(图为库尔勒市实验中学小学部二年级学生参与“阳光体育”)

新冠肺炎疫情爆发以来,辽宁大学研究生支教团的他们主动承担、积极应“战”,第一时间投身疫情防控志愿服务工作,所有成员各自前往所在社区报到并参与测温、登记、走访等工作,积极参与组建“辽宁大学青柠檬网络文化工作室青年突击队”,利用网络等平台落实“为奉献者奉献”工作,真正做好疫情防控战斗员、宣传员、保障员,在疫情大考中历练成长,为支教服务新疆练就过硬本领。2020年9月,他们正式到岗开始工作,在新疆巴州的库尔勒市实验中学、博湖县博湖中学、和硕县第一中学进行支教服务。

曾获评全国优秀共青团员、中国大学生自强之星、中国大学生年度人物入围奖、辽宁省向上向善好青年的王明智在毕业之际放弃了高薪就业等选择,义无反顾前往祖国和人民最需要的地方,接过了这一新疆扶贫接力棒。“从‘王同学’到‘王老师’,这个选择是我成长22年以来送给自己的最好的礼物。”

(图为王明智与库尔勒市实验中学小学部学生)

(图为佟思瑶与库尔勒市实验中学高中部少数民族学生)

(图为栗智与库尔勒市实验中学高中部学生讲授篮球体育课程)

(图为曹允秋参与烈士纪念日活动)

(图为蒋佳林为库尔勒市实验中学初中部学生教授语文课程)

(图为赵梓璠为库尔勒市实验中学小学部学生教授体育课程)

支教扶贫,提智长志

(从左至右为努尔比亚、马诚洁、任含笑、李思可、杨醒,现服务于博湖县博湖中学)

“大学是什么?”

“大学是让身心成长最完善的时期。”

22岁的马诚洁刚刚结束了四年的本科学习,她对这个问题一定是最有发言权的。

“这个问题在几年前我也曾向我的老师提问过,我想我的教学水平和对孩子们的影响就是大学让我学到的最宝贵的品质与财富。”让孩子们能接受高等教育,见一见“诗和远方”是她现在最大的心事。

(图为马诚洁在博湖县西部计划志愿者派遣仪式上发言)

(图为任含笑为博湖县博湖中学学生教授语文课程)

(图为杨醒参加博湖县博湖中学党员组织生活会)

(图为努尔比亚为学生解答课程问题)

(图为博湖县博湖中学送给李思可的小礼物)

服务于新疆巴州博湖县的任含笑、努尔比亚、马诚洁、杨醒、李思可5名队员到达服务地后第一时间加入了学校“青蓝工程”传帮带活动,加紧教学储备,分别进入各学科组拜师学艺,为尽快成为一名合格的支教教师不断努力。“老师的黑板字,讲桌上的粉笔头,试卷上的红笔圆圈……22岁的我将成为一名教师,站上祖国西部支教学校的讲台。”本科就读于汉语言文学专业的任含笑是博湖县博湖中学的一员,“一口妙语、一笔好字、一手美文、一身儒雅是曾熏陶我四年本科学习的院训,我想把这个精神带给距离学校3600公里的孩子们!”

(从左至右为樊昊阳、郭欣宇、王丽虹、付倩楠、孙宁晨,现服务于和硕县第一中学)

“怎么能提分?现在提分来得及吗?”和硕县第一中学八年级的孩子们在课间总是围在孙宁晨的身边。

付倩楠、王丽虹、孙宁晨、樊昊阳、郭欣宇5人现服务于新疆巴州和硕县。本科就读于辽宁大学生命科学院的她在用专业技术进行生命科学的学术研究外,仍在思考对于“生命”的人文教养是什么,“用一年不长的时间去做教书育人的工作,是对我所学专业外最好的‘生命’关怀。”她用实际行动给出了最好的答案。

用心教书,用爱育人

(从左至右第一排为赵梓璠、曹允秋;第二排为栗智、蒋佳林、佟思瑶、王明智)

“政治的课程教育体系是非常完善的,但在中学阶段他们很难真正理解‘中国之治’的核心内涵。”

服务在新疆巴州库尔勒市的王明智、栗智、赵梓璠、曹允秋、蒋佳林、佟思瑶6人一拍即合,他们决定在服务学校成立库尔勒市内第一个“模拟政协”社团。

“思考探索如何让学生真正有所成长是我们作为一名教师的初心。”在服务地政协、项目办、服务学校和辽宁大学的支持下,让当地政协委员亲自参与指导以学生为主体的政协提案撰写,通过模拟人民政协提案形成全过程,让学生深入社会实践,了解国情社情,为学生坚定制度自信、培养和提高学生素养和社会实践能力搭建有利可靠平台。

(图为付倩楠为和硕县第一中学学生教授语文课)

(图为樊昊阳为学生开展民族团结教育课程)

(图为郭欣宇结合专业所学讲授法律知识课程)

(图为王丽虹带领学生观看爱国主义教育电影)

(图为孙宁晨带领学生观看爱国主义教育视频)

“起初给我安排班主任工作的时候,我一直觉得自己还是个孩子。”学校一年级四班是付倩楠在新疆的另一个小家,22岁的她当起了这个家的“大家长”。

(图为和硕县第一中学一年级四班学生参与活动吃馓子)

和学生、家长、学校沟通吃什么、怎么吃是“付妈妈”的“操心事”,“我是学食品科学与工程专业的,一年级的孩子正处于身体发育的重要时候,我想用自己所学的知识帮助这些‘小吃货’们有一个最美好的儿童时光!”今年双节假期之前,她组织带领班级同学开展了“我到你家吃馓子,你到我家吃月饼”的民族联谊活动,少数民族的同学从家里带来了馓子,汉族的学生给大家带来了月饼,她真正用“吃”贯穿她的教学德育工作,在欢乐的氛围中为学生建立了民族团结的意识。

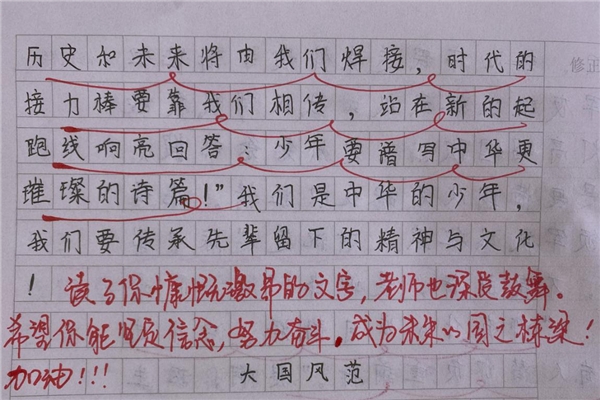

“少年要谱写中华更璀璨的诗篇。”这是摘自库尔勒市实验中学初中生作文的一句话。

“让学生通过文字看到老师的用心用情,我想这就是我的‘小欢喜’!”作文批改即“见字如面”,22岁的蒋佳林把这项工作当作与学生最宝贵的交流机会。“你来我往的文字交流在我看来充满魅力,每一篇作文我都会用红笔标注上我的心情期待与真实感动。”

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号